「親知らずは何歳で生えるの?」「抜くならいつがベスト?」など、親知らずに関する疑問を抱えている方は多いでしょう。

この記事では、親知らずが生える平均年齢から、レントゲンでチェックすべき最適な時期、年齢別の抜歯のメリット・デメリットまで徹底解説します。

ご自身の年齢や状況に合わせた最適な対処法を見つけるためのガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。

親知らずが生えてくる年齢は何歳?

親知らずは一般的に10代後半から20代で生えますが、30代以降に生えたり、全く生えてこなかったりと個人差が大きいのが特徴です。

ここでは、親知らずが生える平均年齢や年齢による違い、生えない人の割合などを詳しく解説します。

親知らずが生える一般的な年齢は17歳から22歳頃

親知らずが生えてくる一般的な年齢は、17歳から22歳の間とされています。10代後半から20代前半に生える人が大半を占めています。

永久歯は通常15歳前後で生え揃いますが、親知らずは他の歯と比べて極端に遅く生えてくるのが特徴です。

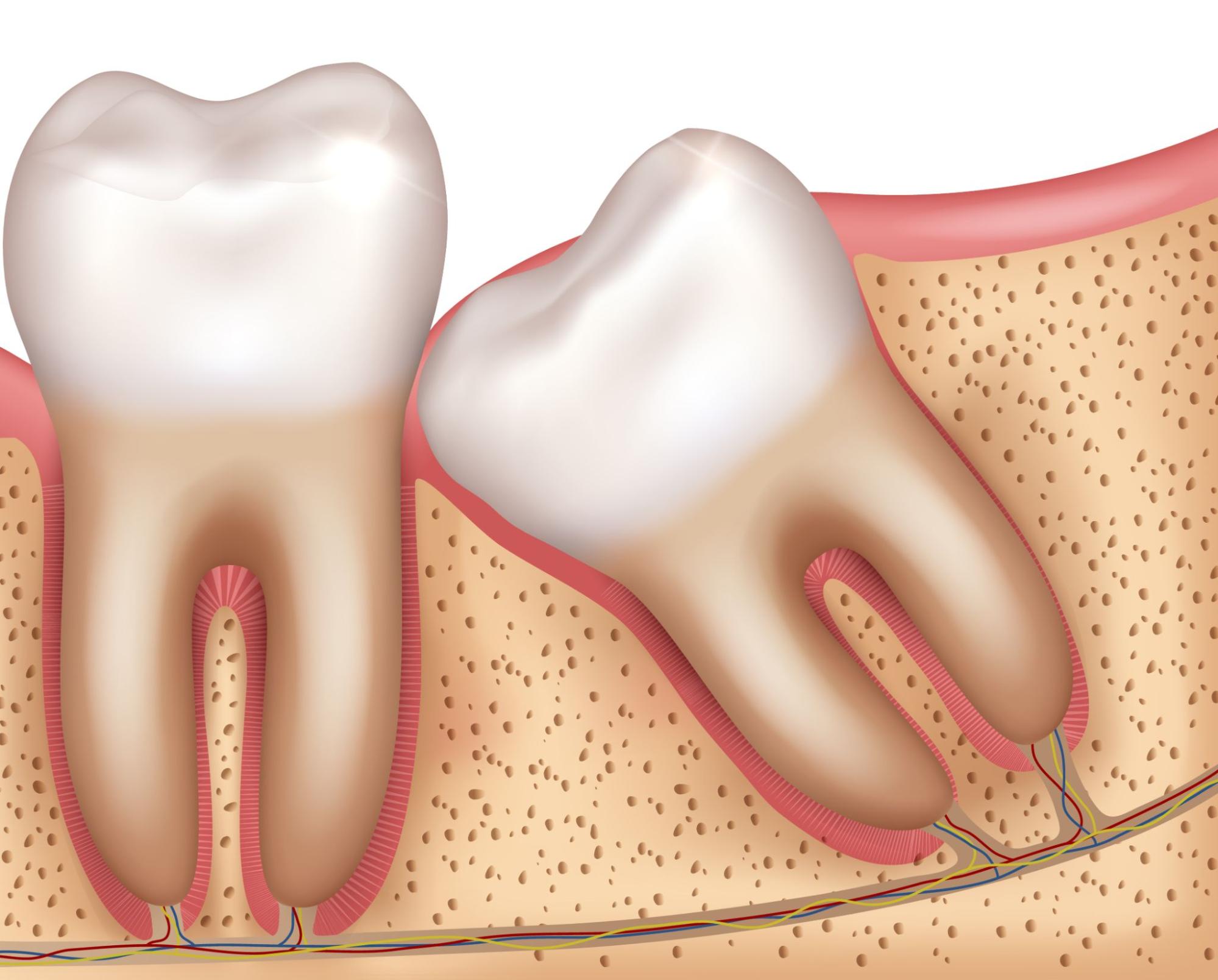

親知らずの正式名称は第三大臼歯といい、前から数えて8番目の歯にあたります。

親が子どもの歯の管理から離れる年齢で生えてくるため、「親が知らないうちに生える歯」として親知らずと呼ばれるようになったという説があります。

個人差が大きく30代や40代で生える場合もある

親知らずが生える年齢には個人差があり、25歳を超えてから生える人もいます。

なかには30代や40代、さらには50代になってから生えてくる人もいるため、年齢による制限はないといえます。

親知らずの歯胚は3~4歳頃から顎の骨の中で作られ始め、8~10歳頃にはレントゲンで確認できるようになります。

歯胚から歯に成長するまでの時間には個人差があり、歯胚の形成が遅くなったり成長に時間がかかったりするため、30歳を過ぎてから生えてくることも珍しくありません。

40歳を過ぎてから親知らずが生えてきた症例も報告されており、年齢に関係なく生える可能性があります。

親知らずが生えない人も存在する

親知らずが生えない人もいます。

親知らずが生えない主な理由は、先天的に歯胚が形成されない場合と、顎のスペース不足で埋伏してしまう場合の2つです。

遺伝的要因で歯胚そのものが存在しないケースもあり、顎の発育が小さい現代人では生えるスペースが足りずに歯茎の中で埋まったままの人も少なくありません。

特に日本人は欧米人に比べ顎骨が華奢な傾向があり、真っすぐ生えずに横向きや斜め向きに埋まる例も多い状況です。

また、硬い食べ物を噛む機会が減った食生活の変化が、顎の小型化と親知らずの欠如に拍車をかけていると考えられています。

親知らずの形成状況は何歳でチェックすべき?

親知らずの歯胚は早期から形成されるため、適切なタイミングでレントゲン撮影を受けることが重要です。

ここでは、年齢別に推奨される検査時期と理由、検査後の対応策を解説します。

推奨年齢は8~10歳頃

親知らずの歯胚は3~4歳頃に形成が始まり、8~10歳頃になるとレントゲンに白く映るようになります。

早期に歯胚の有無や位置を把握すると、将来的に埋伏や傾斜するリスクを予測できます。

軟らかい状態の歯胚期と硬化期で映り方が異なるため、8~10歳頃の撮影は口腔外科医が状態を正確に判断できる材料となります。

再度確認するなら17~22歳頃

10代後半から20代前半は親知らずが生え始める時期であり、17~22歳頃に再チェックを行うと歯根や歯冠の完成度や埋伏状況を把握できます。

適切なタイミングで撮影すると、抜歯の必要性や方法を早期に検討でき、若年期の骨が柔らかいメリットを最大限に活かせます。

実際にこの時期の検査は、抜歯計画を立てるうえで不可欠です。

定期検診でのフォロー

初回と再チェック後は、年齢に応じた定期検診でのフォローを継続してください。小学生時代に問題がなかった場合でも、中高生以降に傾きやスペース不足が生じる場合があります。

また、20代以降は半年から一年に一度のレントゲン撮影を行い、顎骨の変化や歯の動きを早期に察知するとトラブルを未然に防げます。

20歳前後で抜歯するメリットと30代以降のリスク

親知らずの抜歯は、年齢によってメリットとリスクが大きく異なります。ここでは年代別の違いを比較し、最適な抜歯タイミングを解説します。

若いうち(20歳前後)に親知らずを抜歯するメリット

若いうちに親知らずを抜歯すると、顎骨と歯根の結合がまだ緩いため抜歯しやすく、手術時間や体への負担を軽減できます。

加えて、20代は新陳代謝が活発で組織の回復力が高いため、抜歯後の痛みや腫れが長引きにくく、傷口がきれいに治癒しやすいです。

さらに、炎症や虫歯などのトラブルが大きくなる前に取り除くことで、将来の大がかりな治療を回避できます。

30代以降に抜歯難易度が上がるリスク

30代を過ぎると顎骨が硬化し始め、歯根と骨の密着度が強まるため、抜歯の手術が難しくなる傾向があります。

歯根が深く長く形成されると、分割して抜歯するケースも増え、手術時間や出血、術中の合併症リスクが高まります。

加えて、30代以降は歯周病や虫歯が進行している人が多く、抜歯後の治癒が遅れる可能性があるため、術後ケアにも注意が必要です。

年齢を問わず注意したい親知らずのサイン

親知らずは生える時期や向きが人それぞれで、年齢にかかわらず異変に早めに気づくことが重要です。ここでは、特に確認したいサインを解説します。

歯茎の腫れや違和感

親知らずが動くと歯茎に腫れや圧迫感が現れます。歯茎がわずかに盛り上がっていると、歯が下から押し上げているサインです。

例えば、歯ブラシが当たると痛む場合や、舌で触ってブヨブヨ感を覚える場合もあります。

これらの症状が続くと智歯周囲炎などの炎症リスクが高まるため、早めに歯科受診を検討してください。

奥歯周辺の痛みや食事時の違和感

親知らず周辺では、噛むたびに奥歯の痛みを感じることがあります。固いものを噛んだ際に圧迫痛が強まると、親知らずが歯茎を押している可能性が高いです。

こうした違和感は顎関節症の誘因にもなるため、症状が軽いうちに相談してください。

歯茎の色変化と白っぽい透け

歯茎が白っぽく透けて見えるのは、歯冠が近づいている証拠です。奥歯の後ろに淡い白点が見えたら、親知らずの歯冠が歯肉を押している可能性があります。

鏡で大きく口を開けると確認でき、見逃すと汚れがたまりやすく炎症を引き起こします。そのため、色の変化を感じたら歯科でレントゲン撮影を受けましょう。

頭痛や顎の違和感など全身症状

親知らずの炎症が顎周辺筋肉に波及すると、頭痛や肩こり、首のリンパ腺の腫れを伴うことがあります。

奥歯の痛みが長引くと顎関節に負担がかかり、結果として全身症状を引き起こします。

微熱や倦怠感を伴う場合は感染が進行している可能性があるため、早急に専門医の診察を受けることが大切です。

小児矯正と親知らずの予防

小児矯正は、顎の成長を利用して親知らずの生えるペースを確保し、埋伏歯や横向き生えのリスク低減につながります。

ここでは、成長段階別に行う矯正アプローチと予防方法を解説します。

顎骨拡大で生えるスペースを確保する

成長期の6~12歳は顎骨が柔軟で、拡大装置を用いると左右の口蓋縫合が緩み顎幅を広げやすいです。

そのため、永久歯だけでなく親知らずの将来的なスペースをあらかじめ確保できます。床拡大装置や急速拡大装置で口腔アーチを拡大すると、埋伏リスクを抑えられます。

乳歯管理で生えるルートを最適化する

乳歯は、大人の歯が正しい位置に生えるためのガイドのような役割を担います。

乳歯が遅く抜けたり早く抜けたりすると、大人の歯が曲がって生えやすくなるため注意が必要です。

乳歯管理で顎全体のスペースが適切に保たれると、後方の親知らずに十分なスペースが確保されやすくなります。

早すぎる抜歯が気になるときは、歯医者さんと一緒に対策を考えましょう。

牽引(けんいん)処置で埋伏歯を誘導する

埋伏歯(歯茎に埋まっている歯)を発見した際は、まず「開窓術」を行い歯茎を少し切開して歯の頭部を露出させます。

矯正用ブラケットを装着し、ワイヤーやゴムで外向きにゆっくりと力を加える手順です。歯根が未成熟な10代前半なら、歯が動きやすく正常位置へ誘導しやすくなります。

親知らずにも応用されることがあり、抜歯を避けられるケースが増えています。歯の状態や年齢を考慮した治療計画を、歯科医師と相談しながら進めると安心でしょう。

まとめ

親知らずは一般的に17~22歳頃に生え始めるものの、30代以降に生えるケースや生えないケースも多く、個人差が大きい特徴があります。

歯胚は3~4歳から形成され、8~10歳でレントゲン確認が可能です。

20代前半の抜歯は骨が柔らかく回復が早い一方、30代以降は手術難易度と術後リスクが高まるため、定期検査と年齢に応じた対応が重要です。

スガノ歯科クリニックでは、8歳からのレントゲン検査や20代前半の予防的抜歯、30代以降の難症例にも対応する専門的な口腔外科治療を提供しています。

CT検査を用い、患者さん一人ひとりの顎骨状態や年齢に合わせた最適プランを提案します。親知らずの生え方や治療で気になることがあれば、ぜひご相談ください。