親知らずは、他の歯と比べて生える位置や向きに問題が起こりやすく、頭痛の原因になることがあります。

この記事では、親知らずと頭痛の関係や、どのような症状や原因が考えられるのか、また自宅でできる対処法や歯科医院での治療について詳しく解説します。

親知らずによる頭痛でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずが頭痛の原因になるって本当?

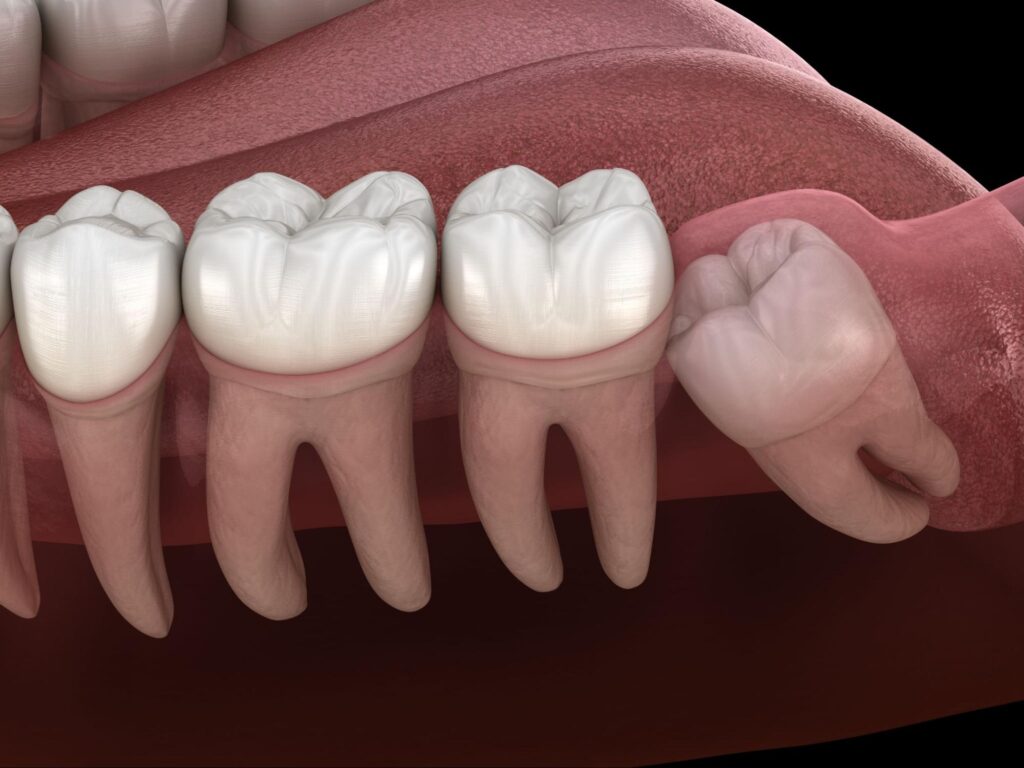

親知らずは口の一番奥に生える第三大臼歯で、多くの場合20歳前後に生えてきます。

現代人は顎が小さくなっているため、親知らずが正常に生えるスペースが不足しており、横向きや斜めに生え、さまざまな問題を引き起こすことがあります。

親知らずによる頭痛は、こめかみや側頭部、後頭部などに現れ、ズキズキとした痛みや、偏頭痛のような強い痛みとして感じられることが多いです。

また、顎の動きが制限されたり、噛むときに痛みを感じたりする場合もあります。

頭痛以外にも、親知らずのトラブルでは口が開けにくくなったり、顔が腫れたりすることがあります。さらに発熱などの症状が現れるケースも少なくありません。

これらの症状は、親知らずの状態や問題の進行度によって異なり、軽度から重度まで幅広く現れるのが特徴です。

ただし、親知らずが頭痛の原因になる可能性はありますが、頭痛の原因は多岐にわたるため、必ずしも親知らずだけが原因とは限りません。

頭痛が続く場合は、歯科医院での適切な診断を受けることをおすすめします。

親知らずが頭痛を引き起こす主な原因は?

親知らずが頭痛を引き起こす主な原因には、虫歯や歯周病による神経への刺激、副鼻腔炎、そして顎周りの筋肉の緊張があります。

ここでは、それぞれの要因がどのように頭痛と関係しているのか、詳しく解説します。

虫歯や歯周病による三叉神経への刺激

親知らずが頭痛の原因となる最も代表的なケースは、虫歯や歯周病による三叉神経への刺激です。

親知らずは口の最も奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく、食べかすやプラークが溜まりやすい場所です。

そのため、虫歯や歯周病になりやすく、進行すると歯の神経や歯肉の炎症が悪化します。この炎症が三叉神経を刺激し、痛みが頭部に伝わって頭痛として感じられることがあります。

三叉神経は顔や頭部の感覚を脳に伝える役割を持っており、親知らず周辺の炎症が悪化すると、こめかみや側頭部などにズキズキとした痛みが現れます。

虫歯や歯周病が歯の神経まで達するほど重症化すると、頭痛だけでなく、顔の腫れや口が開けづらくなるなどの症状も現れます。

親知らずのトラブルは気づきにくいため、症状が重くなってから受診するケースも少なくありません。

副鼻腔炎

親知らずが頭痛を引き起こすもう一つの大きな原因が、炎症による副鼻腔炎です。特に上顎の親知らずは、上顎洞と呼ばれる副鼻腔の一つに非常に近接しています。

親知らずが虫歯や歯周病になると、炎症が歯の根元から上顎洞に広がり、歯性上顎洞炎と呼ばれる状態に発展します。

この炎症が副鼻腔内の圧力を高めたり、炎症物質が周囲の神経を刺激したりするため、前頭部や目の周り、頬の上部などに強い頭痛が生じる可能性があります。

副鼻腔炎による頭痛は、偏頭痛のような激しい痛みを伴う場合もあり、鼻づまりや黄色・緑色の鼻水などの症状も同時に現れるケースが多いです。

歯が原因の副鼻腔炎では、炎症している側の鼻だけに症状が出る点が特徴です。

顎周りの筋肉の緊張

親知らずが頭痛を引き起こす原因の一つに、顎周りの筋肉の緊張があります。

特に、親知らずが横向きや斜めに生えていたり、上下でうまく噛み合わなかったりすると、噛み合わせのバランスが崩れやすくなるのが特徴です。

このバランスの乱れによって、咀嚼筋や側頭筋、咬筋といった顎やこめかみ周辺の筋肉に過度な負担がかかります。

筋肉の緊張が続くことで血流が滞り、頭痛やこめかみの痛み、肩こりなどの症状が出ることがあります。

また、親知らずの影響で顎の動きが制限されたり、左右の噛み心地に差が生じたりすると、無意識のうちに片側だけで噛む癖がつくこともあります。

このような状態が続くと、筋肉の緊張が慢性化し、頭痛や肩こり、首の凝りなど全身に影響が及ぶことも少なくありません。

親知らずによる頭痛の対処法や応急処置

親知らずによる頭痛はつらいものですが、自宅でできる応急処置や対処法があります。ここでは、痛みを和らげ、症状の悪化を防ぐための具体的な方法を解説します。

患部を冷やして炎症を抑制する

親知らずによる頭痛の応急処置として最も効果的な方法の一つが、患部を冷やすことです。

親知らず周辺の頬を濡れたタオルや氷を包んだタオルで冷やすと、炎症を抑制し痛みを緩和できる可能性があります。

冷却により炎症のある部位の感覚を麻痺させるため、一時的ではありますが頭痛の軽減が期待できます。

冷却の手順は以下の通りです。

- 清潔なタオルを水で濡らすか、氷や保冷剤を包む

- 痛みのある頬の外側から冷却パックを当てる

- 5〜10分程度冷やす

- 30分ほど休憩する

- 必要に応じて繰り返す

氷を直接口に含むような強い刺激は避け、頬の外側から冷却パックを当てましょう。冷やしすぎには注意が必要で、長時間の冷却は避けて適度な時間で行うことが大切です。

市販の鎮痛剤を服用する

親知らずが原因の頭痛に対しては、市販の鎮痛剤の服用が有効な対処法です。

痛みが激しい場合は我慢せずに鎮痛剤を使用すると、一時的に症状を軽減させる効果が期待できます。

特にロキソプロフェンという成分を含む鎮痛剤は、歯痛に効果が高いとされています。

ただし、鎮痛剤はあくまで応急処置であり、長期間の服用は推奨されません。症状が悪化する場合は、鎮痛剤に頼らず速やかに歯科医院を受診することが必要です。

口腔内を清潔に保ち細菌の増殖を防ぐ

親知らずによる頭痛の対処には、口腔内を清潔に保つことが重要です。

親知らずの痛みは主に細菌感染による炎症が原因のため、口の中の細菌を減らすことで症状の悪化を防ぐ効果が期待できます。

効果的な口腔ケアの手順は以下の通りです。

- 歯ブラシの毛先でなでるように親知らず周辺を丁寧に磨く

- デンタルフロスや歯間ブラシを使用して歯間の汚れを除去する

- 患部が痛くて歯磨きが困難な場合はマウスウォッシュを使用する

- イソジンなどの殺菌作用があるうがい薬を選ぶ

- 1日3回以上のケアを心がける

アルコールが含まれているマウスウォッシュは刺激が強いため、避けてください。口腔内を清潔に保つことで、炎症の進行を防ぎ頭痛を和らげる効果が期待できます。

筋肉の緊張をほぐすマッサージやツボ押し

親知らずによる頭痛の緩和には、顎周りや頭部の筋肉の緊張をほぐすマッサージが有効です。

親知らずの影響で噛み合わせが悪くなると、咀嚼筋や側頭筋が常に緊張状態になり、これが頭痛の原因となります。

効果的なマッサージの方法は以下の通りです。

- 咬筋マッサージ:頬のエラから約1センチ上の部分を二本指で小さな円を描くように100回程度マッサージする

- 側頭筋マッサージ:こめかみから約3センチ上の部分を同様にマッサージする

- 合谷のツボ押し:手の親指と人差し指の付け根の部分を押す

これらは、体が温まったお風呂上がりなどに行うとより効果的です。マッサージは痛みを感じない程度の力加減で行うことを心がけましょう。

マッサージやツボ押しは、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで頭痛の緩和に役立ちます。

安静にして体力と免疫力を回復させる

親知らずによる頭痛の対処において、十分な休息を取ることは非常に重要です。

痛みの原因となる炎症を和らげるには免疫力が必要で、免疫力を上げるためにはしっかりと休む必要があります。

免疫力を高めるには、以下のような工夫が効果的です。

- 十分な睡眠時間を確保する

- 栄養バランスの良い食事を心がける

- 固形物の摂取が困難な場合は流動食やゼリー状のカロリーのあるものを摂取する

- こまめな水分補給を行う

- ストレスを軽減し、リラックスする時間を作る

体が疲れている時は免疫力が低下するため、親知らずの痛みや腫れが増大する傾向があります。体調管理に努めることで自然治癒力を高め、頭痛の改善につなげることができます。

親知らずによる頭痛の根本的解決は歯科医院の受診

親知らずによる頭痛は、自己判断や一時的な対処法では根本的な解決が難しい問題です。

頭痛の原因が親知らずにあると疑われる場合は、早めに歯科医院を受診し、専門家の診断を受けることが重要です。

レントゲンやCTなどの検査を通じて親知らずの状態を正確に把握し、適切な治療方針を立てることで、頭痛の根本的な解決が期待できます。

親知らずの抜歯は、炎症の除去や噛み合わせの改善を通じて頭痛を軽減します。

ただし、抜歯の必要性や時期については、個々の状態によって異なるため、歯科医師としっかり相談しながら決めることが大切です。

適切な医院選びと治療後のケアにも注意を払い、親知らずによる頭痛から解放された健康的な生活を取り戻しましょう。

親知らずが原因の頭痛に関するよくある質問

親知らずによる頭痛は、症状や治療の経過によって感じ方や持続期間が異なります。

ここでは「どのくらい頭痛が続くのか」「抜歯で改善するのか」「抜歯後に頭痛が起こる理由」など、よくある疑問に分かりやすくお答えします。

親知らずによる頭痛はいつまで続きますか?

親知らずによる頭痛の持続期間は、原因や状態によって異なります。

虫歯や歯周病などの炎症が原因の場合、根本的な治療を行わない限り痛みは改善せず、放置すると症状が悪化する可能性があります。

一方、通常は数日〜1週間程度で落ち着くことが多いです。

抜歯後の頭痛は、傷口の治癒過程で起こる炎症反応によるもので、処方された抗生剤や消炎剤、痛み止めを指示通りに服用すると痛みの緩和が期待できます。

ただし、2週間以上痛みが続く場合や症状が悪化する場合は、歯科医院に再度相談することが重要です。

親知らずを抜歯すれば頭痛は改善しますか?

親知らずが頭痛の原因となっている場合、抜歯することで症状が改善する可能性があります。

特に虫歯や歯周病になった親知らずを抜歯すると、炎症の原因そのものを取り除くことができるため効果的です。

また、噛み合わせの不具合が改善されると顎周りの筋肉の緊張が緩和され、頭痛だけでなく肩こりや首の凝りなども改善する効果が期待できます。

実際に、長年偏頭痛に悩まされていた方が親知らずを抜歯したことで頭痛がスッキリと治ったケースも報告されています。

ただし、頭痛の原因は多様であり、親知らずだけが原因とは限らないため、抜歯によって頭痛が改善するとは断言できません。

親知らずの抜歯後に頭痛が起こるのはなぜですか?

親知らずの抜歯後に頭痛が起こるのは、主に抜歯後の傷口を治そうとする炎症反応によるものです。

炎症には発熱・発赤・腫脹・疼痛・機能障害の5つの兆候があり、頭痛はその一つとして現れます。

また、親知らずが斜めや横向きに生えている場合、抜歯時に周囲の骨を削る必要があり、その際に使用する治療機器の振動が頭痛を引き起こすこともあります。

特に下顎の骨は上顎に比べて硬いため、下顎の親知らずを抜いた時の方が頭痛を引き起こす可能性が高いです。

さらに、抜歯によって今までの噛み合わせのバランスが崩れたり、治療の際に長時間大きく口を開けていたことで顎のバランスが崩れたりすることも頭痛の原因となります。

まとめ

親知らずが原因で頭痛が起こるのは、虫歯や歯周病による神経の刺激、噛み合わせの悪化、筋肉の緊張、副鼻腔炎などが主な理由です。

親知らずが斜めや横向きに生えると清掃が難しく、炎症が頭部の神経に波及しやすくなります。頭痛が長引く場合は、放置せず歯科医院で適切な治療を受けましょう。

スガノ歯科クリニックでは、歯科用CTなどの最新設備を活用し、親知らずの位置や神経との関係を精密に診断します。

親知らずが原因の頭痛に対しても、口腔外科専門医が安全かつ的確に対応します。頭痛の根本改善をしたい方は、ぜひご相談ください。